一、1949年以来地理课程发展简史:

新中国成立初期(1949-1957年)→探索教育改革时期(1958-1965年)→文革时期(1966-1976年)→恢复与发展时期(1977-2002年)→新课程改革时期(2003-2018年)

二、改革开放以来地理课程的发展

1、振兴时期(1978-1992年):恢复高考后地理教育的拨乱反正

2、回落时期(1993-2000年):取消地理高考引发的学科价值反思

3、创新时期(2001年-现在):新课程改革以来地理教育的深化发展

三、基础教育的第八次课程改革

1、课改历程

2000年发布《基础教育课程改革纲要》,正式启动课程方案与课程标准研制;

2001年初中地理新课程试点实验(38个点);

2012年初中地理新课程正式版实施;

2017年12月,高中新课标颁布,确立学科核心素养;

2018年,新课标在部分省份实施。

2、课改地区

2004年,广东、山东、宁夏、海南开始实验实施高中新课程;

2005年,江苏省进入实验;

2012年,广西收官之实施。

3、课改内容(五个转变)

① 教学理念:教师立场的知识传导→学生立场的能力养成

② 教学目标:掌握知识与培养爱国精神为主→提升地理科学素养与强化可持续发展观为主

③ 课程内容:以区域特征描述为核心→以人地协调观为核心

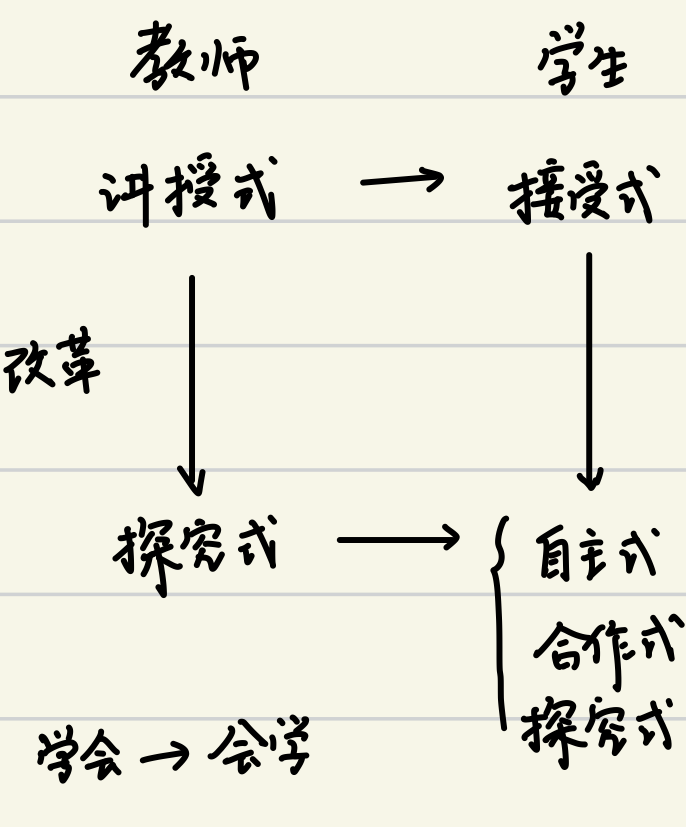

④ 教学方式:传授式为主导→探究式为主导

⑤ 教学评价:测试性评价→发展性评价

四、深化高考综合改革

1、新高考落实时间

2017年:浙、沪率先实行新高考→2020年:京、津、鲁、琼新高考→2021年:冀、辽、苏、闽、鄂、湘、粤、渝加入新高考队伍

2、考试科目组合为“3+1+2”: “3”为语文、数学、外语;“1”为物理、历史选择一科;“2”为化学、生物、思想政治、地理选择两科

3、招生依据:统一高考、高中学业水平考试,参考综合素质评价1

补充:吴非,钟启泉,王策三

地理课程发展简史

1、课时数(S型)对地理课程的重视程度总体呈上升趋势

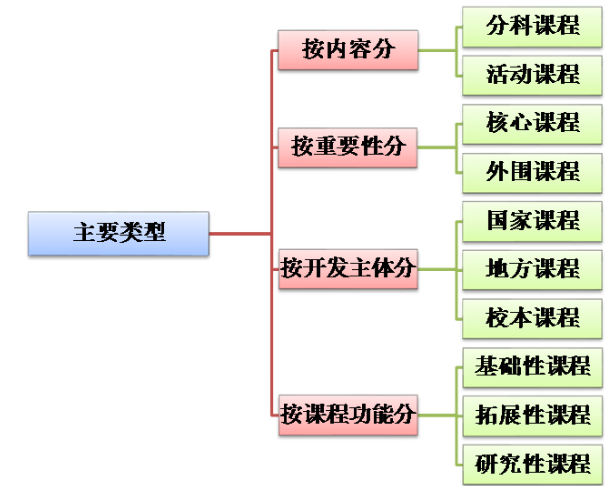

2、课程设置变化:类型趋于丰富,增加了选择性,设置校本课程的选修课,学生可以跑班

师范生研究方向:地理教学论(教学实践研究)(教学理念、教学目标、课程内容、教学方式、教学评价)

P11从地理教学论的视角看发生的变化

知识

知识