义务教育地理课程新标准的十大亮点

1. 立德树人——课程育人的根本任务

2. 跨学科学习——课程育人的创新导向

(1) 概念:地理课程跨学科主题学习是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式。

(2) 意义:立足于核心素养的培育,关注学生探究能力、创新意识、实践能力、社会责任感的培养,促进学生全面发展和师生共同发展。

(3) 组织:地理课程跨学科主题学习的设计包括制定学习目标、选取学习主题和内容、选择学习形式、选定学习场所、开展学习评价等环节。

(4) 课时:地理课程跨学科主题学习的课时容量不少于本课程总课时的10%。

(5) 原因:义务教育新课程方案——设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求;强调对受教育者心智的培养,是对世界的理解,对自身的认识,以及如何友好地与世界相处;促进学生综合素质发展;解决日益复杂的社会问题;充分体现地理学科性质;初中地理教学研究的新课题。

(6) “地理+N”课程统整

① 广义理解:在日常地理课堂教学中自觉或不自觉的融合其他学科的知识与方法;地理教学不可能脱离其他学科而独立存在。

② 狭义理解:基于特定探究性主题而开展,超越地理知识逻辑,聚焦真实世界的现象或问题,统筹相关学科的知识与方法,确立围绕主题的育人目标、教学内容、教学设计、教学资源与教学评价各个环节,以实现课程内部诸要素在跨学科方式下的有机统一,指向核心素养培养,发挥整体育人功能。

(7) 跨学科主题学习的教学策略:找寻依据;确定目标;设置活动;开展成果表现性评价。

(8) OTE-RGMA跨学科主题教学模式:确定目标Objected-acquired;强调任务驱动Task-driven;评价标准前置Evaluation criteria;资源统整Resource integration;任务实施指导Task implementation guidance;多元化融合学习Multiple integrated learning;项目学习成果评价Achievement evaluation。

3. 地理核心素养——课程育人的四大目标

(1) 核心素养是课程育人价值的集中体现;学生通过课程学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力;中国学生发展核心素养在地理课程中的具体化;四大地理核心素养是不可分割的整体。

(2) 四大核心素养:地理知识;地理方法与技能;地理观念

① 人地协调观(正确价值观):初步认识地理环境是人类生存的基础,人类活动深刻影响着地理环境,协调人地关系是人类社会可持续发展的必然选择;能够运用所学的知识、方法和工具,面对世界、中国、家乡出现的人口、资源、环境和发展问题,做出初步的分析和评价;能够立足家乡、胸怀祖国、放眼世界,初步树立人与自然和谐共生的观念。

② 综合思维(思维方式和能力):初步理解地理事物和现象是由地理要素在不同时空条件下相互作用形成的;能够通过观察、比较、分析等方法,认识地理事物和现象的自然、人文特征及其时空变化特点;初步形成从地理综合的视角看待和分析问题的意识和能力,能够初步具备崇尚真知、独立思考、大胆尝试的科学精神。

③ 区域认知(思维方式和能力):初步理解地球上有不同尺度、不同类型的区域,每一个区域都有各自的特征,不同区域之间会产生联系;能够运用多种地理工具获取区域信息,认识区域特征、区域差异和区域联系;初步形成从空间-区域视角看待和分析区域问题的意识和能力,能够增进热爱家乡、热爱祖国的情感,认同构建“人类命运共同体”的理念。

④ 地理实践力(行动能力和意志品质):初步了解实验、调查、考察等地理实践活动的基本方法;能够在真实环境下,运用所学知识和地理工具,通过地理实践活动,观察和感悟地理环境及人们生产生活的状态,尝试解决实际地理问题,增强信息运用、实践操作等行动能力;能够养成在实践活动中乐于合作、勇于克服困难等品质。

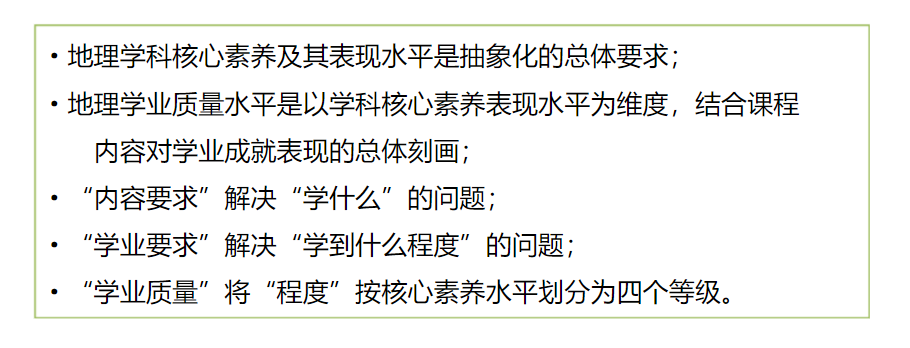

4. 地理学业质量——课程育人的基本标准

涵义:

(1) 学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反应核心素养要求。

(2) 以核心素养为主要维度,结合课程内容,对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。

(3) 是地理学业水平考试命题的依据,同时对学生的学习活动、教师的教学活动、教材的编写等具有指导作用。

(4) 初中地理学业质量未分出不同的水平层次。

5. 课程内容结构化——课程育人的内容逻辑

(1) 按照“宇宙-地球-地表-世界-中国”的空间尺度顺序。

(2) 以认识宇宙环境与地球的关系、地理环境与人类活动的关系为主要线索。

(3) 将地理实践活动和地理工具的运用贯穿学习全过程。

(4) 确立五大内容主题(内容要求+学业要求+教学提示)。

6. 地理工具——课程育人的支撑手段

(1) 地球仪

(2) 地图

(3) 其他工具:地理模型、实验工具、考察工具、观测工具、应用软件、*教具。

7. 主动学习——课程育人的方式变革

(1) 课程理念:深度参与地理学习活动;提升地理核心素养。

(2) 教学建议:教学目标设计要体现核心素养培育的整体性;教学内容和教学活动设计要聚焦重点内容;教学策略和教学过程要有利于引导学生主动学习。

(3) 以项目式学习原理进行大单元设计:驱动性、情境性、实践性、合作性、融合性;PBL,UbD;提出有现实意义的学习项目→设计研究方案→引入知识原理与学习素材→开展项目探究活动→展示项目研究成果→交流与评估项目质量→改进与完善项目成果;

8. 地理素养测评——课程育人的质量监测

(1) 学业水平考试(考试命题/命题原则/命题规划/题目命制→命题立意/情境创设/任务指向/评分标准)→启示(考察核心素养/设计命题规划表/创设生活化情境/增加开放性试题)。

9. 教科书数字化——课程育人的时代召唤

(1) 混合式教学是未来学校教学组织的理想模式。

(2) 数字教材是开展混合式教学的多媒体资源载体。

(3) 尝试研制与信息技术深度融合的新型教科书。

10. 教师培训与教研活动——课程育人的同频共振

研训一体化

(1) 六定原则:定主题;定人员;定时间;定地点;定内容;定责任人。

(2) 六类形式:以课例为聚焦的行动型教研;以问题为中心的解惑型教研;以项目为驱动的任务型教研;以试题为素材的评析型教研;以讲座为载体的交流型教研;以课题为抓手的探索型教研。

11. 教学改革原则

(1) 原则1:坚持学生中心。

(2) 原则2:坚持任务驱动。

(3) 原则3:坚持线上线下融合。

(4) 原则4:坚持跨学科融合。

(5) 原则5:坚持素养导向。